Salariée enceinte : quelles sont les obligations de l’employeur ?

Toutes les obligations légales des employeurs face à la grossesse d’une salariée : protection, droits et devoirs à connaître absolument !

Une grossesse est toujours un moment charnière dans la vie d’une femme. Pour que cette période se déroule dans les meilleures conditions, le Code du travail impose à l’employeur de respecter un ensemble de règles. Celles-ci visent à assurer la protection de la santé de la salariée enceinte, de celle de son enfant à naître, et à préserver ses droits pendant et après la grossesse. On fait le point sur les obligations des employeurs.

La salariée doit-elle informer son employeur de sa grossesse ?

Une femme enceinte n’a pas l’obligation de prévenir son employeur dès la confirmation de sa grossesse. Cela vaut qu’elle soit en processus de recrutement, à son embauche, en période d’essai ou à n’importe quel moment de son contrat de travail.

Mais pour bénéficier de la protection prévue par la loi, elle doit annoncer sa grossesse avant le début de son congé maternité. La salariée doit prévenir son employeur au moins :

- 6 semaines avant la date de son accouchement pour un premier ou un deuxième enfant ;

- 8 semaines pour un troisième enfant ;

- 12 semaines pour des jumeaux ;

- 24 semaines pour des triplés et au-delà.

Quelle règle en matière de confidentialité ?

L’employeur doit garantir la confidentialité de l’annonce de grossesse pour la salariée et le co-parent, sauf si l’un ou l’autre décide de rendre l’information publique au sein de l’entreprise.

Toute forme de divulgation non autorisée est susceptible d’entraîner des sanctions pour l’employeur.

La discrimination interdite

La salariée enceinte ne peut être discriminée en raison de sa grossesse. Cela inclut la non-discrimination à l’embauche, en matière de rémunération, d’augmentation salariale ou encore de promotion.

L’employeur ne peut pas modifier les conditions de travail de la salariée enceinte de façon défavorable, sauf si cela est justifié par la nécessité d’adapter son poste de travail en raison de sa grossesse.

Ces interdictions de discrimination sont également valables pour le co-parent.

Qu’en est-il de la protection de la santé d’une salariée enceinte ?

Comme pour tous les salariés, l’une des premières responsabilités de l’employeur est de garantir la sécurité de la salariée enceinte dans l’exercice de son travail, en veillant à préserver sa santé et celle de son futur enfant.

En cas de risques, l’employeur doit adapter le poste de travail de la salariée enceinte. Cela peut inclure des aménagements tels que l’ajustement des horaires, le recours au télétravail ou la modification des tâches (réduction des efforts physiques, évitement de certaines substances chimiques ou radiations). De même, si la salariée travaille de nuit et souhaite être transférée sur un poste de jour, à son initiative ou sur indication du médecin du travail, l’employeur a l’obligation d’accepter sa requête jusqu’au début de son congé prénatal.

Si ces différents aménagements ne sont pas possibles, l’employeur doit proposer un reclassement sans baisse de la rémunération, ou, à défaut, suspendre le contrat de travail. Dans ce cas, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, comprenant une allocation journalière versée par la Sécurité sociale ainsi qu’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur.

Une salariée enceinte peut-elle s’absenter pour des examens médicaux ?

Oui. Au cours de sa grossesse, une salariée est autorisée à s’absenter pour se rendre à ses examens médicaux obligatoires, conformément aux prescriptions de l’Assurance maladie. Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles sont donc rémunérées et prises en compte dans le calcul des congés payés et de l’ancienneté. Il en va de même pour l’examen post-natal obligatoire prévu après l’accouchement. L’employeur peut toutefois demander à la salariée de justifier ces absences par la présentation d’un document médical.

Pendant l’année suivant la naissance de son enfant, la salariée bénéficie également d’un droit d’absence pour allaiter, qui ne peut être refusé par l’employeur. Toutefois, ces pauses ne sont pas rémunérées, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Bon à savoir

Une salariée en procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée à s’absenter pour les actes médicaux nécessaires à son traitement. Ces absences sont également considérées comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérées. Par ailleurs, son ou sa conjoint(e) bénéficie également d’autorisations d’absence pour trois actes médicaux nécessaires par protocole. En cas d’échec du premier parcours, il ou elle pourra bénéficier de trois autres absences dans le cadre du second parcours.

Bénéficie-t-elle d’un temps de pause supplémentaire ?

La réponse est oui. À compter du 5e mois précédant la date présumée de l’accouchement, la salariée a droit à un temps de pause rémunéré supplémentaire, qui varie selon la durée de son temps de travail effectif :

- 15 minutes par jour si son temps de travail est inférieur à 5 heures ;

- Deux pauses de 15 minutes par jour si son temps de travail est supérieur ou égal à 5 heures.

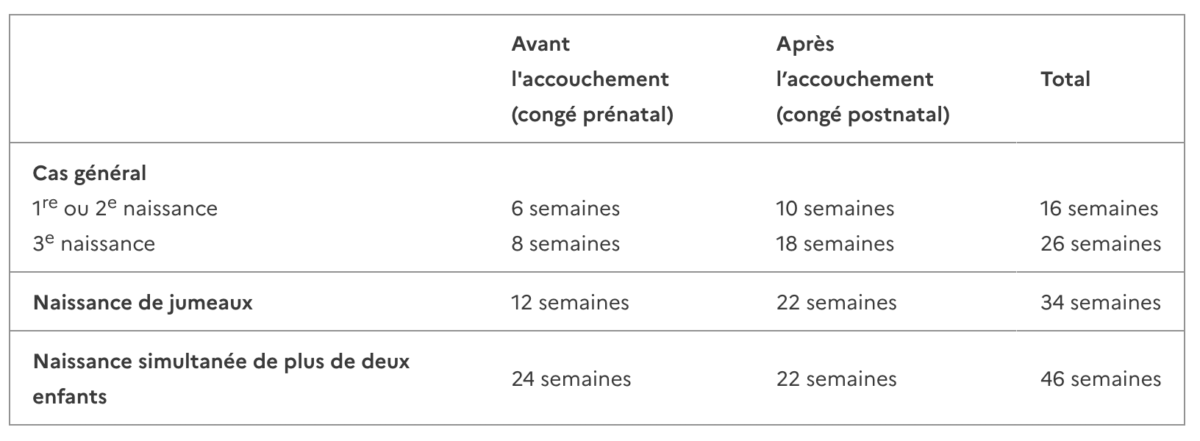

Combien de temps dure un congé maternité ?

Le congé maternité est une obligation légale, tant pour la salariée que pour l’employeur. Il est formellement interdit d’employer une femme enceinte pendant au moins 8 semaines, dont 6 semaines après l’accouchement.

La durée du congé maternité peut varier en fonction des situations, et des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des durées plus longues.

En cas d’état pathologique attesté par un médecin, le congé maternité peut être avancé de 2 semaines avant la naissance et prolongé de 4 semaines après l’accouchement.

Une salariée en congé maternité cumule-t-elle des congés payés ?

Oui, pendant cette période, le contrat de travail est suspendu, mais la salariée continue de cumuler des congés payés chaque mois.

Pendant un congé maternité, une salariée peut-elle percevoir une augmentation ?

Pendant une grossesse ou un congé maternité, la salariée enceinte a les mêmes droits qu’un autre salarié. L’employeur ne peut en aucun cas lui refuser une éventuelle augmentation ou prime prévue par son contrat de travail.

De plus, la salariée peut bénéficier d’un « rattrapage salarial » si, pendant son absence, des augmentations de rémunération générales ont été accordées dans l’entreprise, ou si un collègue occupant un poste similaire a perçu une augmentation.

Quelle protection contre le licenciement ?

Une salariée en congé maternité, en congé pathologique lié à la grossesse, ou en congé payé pris immédiatement après le congé maternité bénéficie d’une protection absolue contre le licenciement. Durant ces périodes, l’employeur ne peut, sous aucun prétexte, procéder à un licenciement.

En dehors de ces périodes de protection absolue, des périodes de protection relative existent. Elles commencent dès l’annonce de la grossesse et se poursuivent jusqu’au début du congé prénatal, ainsi que pendant les 10 semaines suivant le congé post-natal. Bien que le licenciement reste possible pendant ces périodes, il est fortement encadré. L’employeur doit impérativement justifier des motifs économiques ou d’une faute grave pour envisager un licenciement. Le co-parent bénéficie également d’une protection relative contre le licenciement au sein de son entreprise.

Bon à savoir

Pendant sa grossesse, une salariée peut démissionner de son poste sans avoir à effectuer son préavis ni à verser d’indemnité de rupture. Il en va de même si elle démissionne pendant son congé maternité, à condition que cette démission soit motivée par le souhait d’élever son enfant.

Un employeur peut-il refuser un congé parental à temps plein ou temps partiel ?

Le congé parental d’éducation est un droit accordé aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, que ce soit pour la salariée enceinte ou le co-parent. Il peut être pris à temps plein ou à temps partiel.

Sa durée initiale est d’un an maximum :

- Naissance d’un enfant : renouvelable deux fois, se terminant au plus tard le jour du 3e anniversaire de l’enfant ;

- Naissance de jumeaux : renouvelable deux fois, se terminant à l’entrée à l’école maternelle ;

- Naissance de triplés ou plus : renouvelable cinq fois, se terminant au plus tard le jour du 6e anniversaire des enfants.

Le congé peut être prolongé dans certaines situations, telles que le handicap, un accident grave ou une maladie de l’enfant.

Bien que les parents ne soient pas obligés de prendre un congé parental, l’employeur ne peut en revanche pas le refuser.

Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter